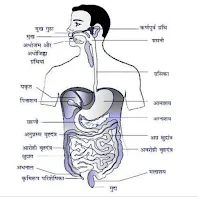

Human disestive system structure। मानव पाचन तंत्र की संरचना

मानव पाचन तंत्र परिचय

|

| Human disestive system structure |

मानव पाचन तंत्र में एक आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियां जैसे यकृत अग्न्याशय आदि होती है।

आहार-नाल,मुखगुहा

ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय छोटी आंत,बड़ी आंत मलाशय व मलद्वार से बनी होती है। सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय हैं।

1.मुखगूहा

मुखगुहा पाचन नली के पहले भाग का प्रतिनिधित्व करता है।इसके अंतर्गत होंठ, मसूड़े जीभ, दांत लार ग्रंथियां मुँह का तालु इत्यादि अंग आते हैं।जीभ

मुख के तल पर एक पेशी होती है, जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है, क्योंकि जीभ स्वाद अनुभव करने का प्राथमिक अंग है, जीभ की ऊपरी सतह पेपिला और स्वाद कलिकाओं से ढंकी होती है। जीभ का दूसरा कार्य है स्वर नियंत्रित करना। यह संवेदनशील होती है और लार द्वारा नम बनी रहती है, साथ ही इसे हिलने-डुलने में मदद करने के लिए इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं तथा रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं। इन सब के अलावा, जीभ दातों की सफाई का एक प्राकृतिक माध्यम भी है।

जीभ में 4 अंतःस्थ तथा 4 बाह्यस्थ पेशियां होती हैं।

"अंतःस्थ" का अर्थ होता है कि ये पेशियां हड्डियों से जुड़ी नहीं होती।ये जीभ का आकार बदलने के लिए कार्य करते हैं।

सुपीरियर लॉगिट्यूडिनल फाइबर,ये जीभ को छोटा करते हैं।इंफीरियर लॉगिट्यूडिनल फाइबर, ये जीभ को छोटा करते हैं।वर्टिकल फाइबर,ये जीभ को चौड़ा तथा चपटा करते हैं। ट्रांसवर्स फाइबर, ये जीभ को संकरा और लंबा बनाते हैं।

जीभ की एक्सट्रिंसिक पेशियां

ये जीभ की स्थिति को बदलने के लिए कार्य करती है,इनमे शामिल है जेनिग्लोसस, हाइग्लोसस स्टाइग्लोसस

पैलैटोग्लोसस।

जीभ में 4 अंतःस्थ तथा 4 बाह्यस्थ पेशियां होती हैं।

"अंतःस्थ" का अर्थ होता है कि ये पेशियां हड्डियों से जुड़ी नहीं होती।ये जीभ का आकार बदलने के लिए कार्य करते हैं।

सुपीरियर लॉगिट्यूडिनल फाइबर,ये जीभ को छोटा करते हैं।इंफीरियर लॉगिट्यूडिनल फाइबर, ये जीभ को छोटा करते हैं।वर्टिकल फाइबर,ये जीभ को चौड़ा तथा चपटा करते हैं। ट्रांसवर्स फाइबर, ये जीभ को संकरा और लंबा बनाते हैं।

जीभ की एक्सट्रिंसिक पेशियां

ये जीभ की स्थिति को बदलने के लिए कार्य करती है,इनमे शामिल है जेनिग्लोसस, हाइग्लोसस स्टाइग्लोसस

पैलैटोग्लोसस।

ओष्ठ

होंठ मुँह का बाहरी दिखने वाला भाग होता है। ओष्ठ कोमल, लचीले तथा चलायमान होते हैं और मुखगुहा का द्वार होते हैं। इसके अलावा वह ध्वनि का उच्चारण करने में मदद भी करते हैं जिसकी वजह से मनुष्य गले से निकली ध्वनि को शब्दों में परिवर्तित कर पाने में सक्षम हो सका है।मनुष्यों में होंठ स्पर्श संवेदी अंग होता तथा नर तथा नारी के अंतरंग समय में कामुकता बढ़ाने का काम भी करता है।

ओष्ठ दो भागों में विभाजित होता है-ऊपरी होंठ और निचला ओष्ठ। विज्ञान की भाषा में इनको क्रमशः लेबिअम सुपीरिअस ऑरिस तथा लेबिअम इन्फ़ीरिअस ऑरिस भी कहा जाता है। जिस हिस्से में होंठ त्वचा के साथ मिलते हैं उस हिस्से को वर्मिलियन बॉर्डर कहते है। उसी प्रकार होंठों की लाल खाल को वर्मिलियन ज़ोन कहलाता है। यही वर्मिलियन ज़ोन मुँह के अन्दर की श्लेष्मी झिल्ली और शरीर के ऊपर की त्वचा के बीच का परिवर्तन क्षेत्र है।होंठों में न तो बाल होते हैं और न ही पसीने की ग्रन्थियाँ। इसलिए उन्हें पसीने तथा शारीरिक तैल की सुरक्षा नहीं मिल पाती जिससे वह अपनी ऊपरी सतह को चिकना रख सकें, तापमान नियंत्रित कर सकें तथा रोगाणुओं से बच सकें। इसी कारणवश होंठ जल्दी सूख जाते हैं और कट-फट जाते हैं।

ओष्ठ दो भागों में विभाजित होता है-ऊपरी होंठ और निचला ओष्ठ। विज्ञान की भाषा में इनको क्रमशः लेबिअम सुपीरिअस ऑरिस तथा लेबिअम इन्फ़ीरिअस ऑरिस भी कहा जाता है। जिस हिस्से में होंठ त्वचा के साथ मिलते हैं उस हिस्से को वर्मिलियन बॉर्डर कहते है। उसी प्रकार होंठों की लाल खाल को वर्मिलियन ज़ोन कहलाता है। यही वर्मिलियन ज़ोन मुँह के अन्दर की श्लेष्मी झिल्ली और शरीर के ऊपर की त्वचा के बीच का परिवर्तन क्षेत्र है।होंठों में न तो बाल होते हैं और न ही पसीने की ग्रन्थियाँ। इसलिए उन्हें पसीने तथा शारीरिक तैल की सुरक्षा नहीं मिल पाती जिससे वह अपनी ऊपरी सतह को चिकना रख सकें, तापमान नियंत्रित कर सकें तथा रोगाणुओं से बच सकें। इसी कारणवश होंठ जल्दी सूख जाते हैं और कट-फट जाते हैं।

जबड़ा या हनु

मनुष्य के मुंह के प्रवेश-क्षेत्र पर स्थित उस ढाँचे को बोलते हैं जो मुंह को खोलता और बंद करता है और जिसके प्रयोग से खाने को मुख द्वारा पकड़ा जाता है तथा चबाया जाता है। मनुष्य में जबड़े के दो हिस्से होते हैं,जो एक दूसरे से हिन्ज के ज़रिये जुड़े होते हैं जिसके प्रयोग से जबड़ा ऊपर-नीचे होकर मुख खोलता है या बंद करता है।

दांत

ये मुंह जबड़ों में स्थित छोटे, सफेद रंग की संरचनाएं हैं। दांत, भोजन को चीरने, चबाने आदि के काम आते हैं। दांतों की जड़ें मसूड़ों से ढ़की होतीं हैं। दांत, अस्थियों (हड्डी) के नहीं बने होते बल्कि ये अलग-अलग घनत्व व कठोरता वाले उतकों से बने होते हैं।

कार्य के आधार पर चार प्रकार के दांत होते हैं।आदमी को दो बार और दो प्रकार के दाँत निकलते हैं -- दूध के अस्थायी दांत तथा स्थायी दांत। दूध के दाँत तीन प्रकार के और स्थायी दाँत चार प्रकार के होते हैं। इनके नाम हैं-

कार्य के आधार पर चार प्रकार के दांत होते हैं।आदमी को दो बार और दो प्रकार के दाँत निकलते हैं -- दूध के अस्थायी दांत तथा स्थायी दांत। दूध के दाँत तीन प्रकार के और स्थायी दाँत चार प्रकार के होते हैं। इनके नाम हैं-

क्रंतक (incisor)

-- काटने का दाँत,

दो अवरोधिनियां आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट रखती हैं। वे हैं नली को ऊपर विभाजित करती हुई ग्रसनालीय अवरोधिनीऔर छोटी आंत से आमाशय को विभाजित करती हुई जठहरनिर्गमी अवरोधिनी।

यह एक लचीला अंग है। यह सामान्य रूप से 1 लीटर आहार धारित करने के लिए विस्फारित होता है, लेकिन यह 2-3 लीटर तक धारित कर सकता है (जबकि नवजात शिशु केवल 300ml रोकने में सक्षम है)।

चबाया हुआ आहार ग्रसनालीय अवरोधिनी के माध्यम से ग्रसनली से आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय पेप्सिन जैसे प्रोटीन-पाचक एन्ज़ाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है, जो बैक्टीरिया को मारते या रोकते हैं और एंजाइमो को काम करने के लिए अम्लीय pHउपलब्ध कराते हैं। आमाशय की दीवार की मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन का मंथन किया जाता है।आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन धीरे-धीरे जठहरनिर्गमी संकोची के माध्यम से गुजरता है और ग्रहणी में पहुंचता है, जहां पोषक तत्वों की निकासी शुरू होती है। मात्रा और आहार-सामग्री के आधार पर, आमाशय भोजन को 40 मिनट से लेकर कुछ घंटों के बीच अम्लान्न के रूप में पचाता है।

छोटी आंत की औसत लम्बाई एक वयस्क पुरूष में 6.9 मीटर (22 फीट 6 इंच) और एक वयस्क स्त्री में 7.1 मीटर (23 फीट 4 इंच) होती है। इसकी न्यूनतम लम्बाई 4.6 मीटर (15 फीट) से अधिकतम 9.8 मीटर (32 फीट) तक हो सकती है।इसका व्यास लगभग 2 से 3.5 सेमी होता है।

छोटी आंत को तीन भागों में विभक्त किया जाता है:ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र

ग्रहणी छोटी आंत्र का अगला भाग होता है जो एक अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है।

मध्यान्त्र को अंग्रेजी में जेजुनम (Jejunum) कहा जाता है। यह छोटी आंत्र (छुद्रांत्र) का मध्य भाग है जो ग्रहणी (डुओडेनम) को शेषांत्र (इलियम) से जोड़ता है। यह लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। इसमें प्लिकाई सरकुलरीज और विलाई नामक संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। पाचन के बाद सुगर, फैटी एसिड और एमिनो अम्ल यहाँ से रक्त में अवशोषित होती हैं। ग्रहणी की संकुचनशील मांशपेशियां ग्रहणी और मध्यान्त्र को अलग करती हैं।

शेषांत्र(deodinum) लगभग 2.75 मीटर लम्बी व 3.5सेमी चौडी होती है इसकी संरचना कुण्डलीनुमा होती है यह बडी आंत पर जाकर समाप्त होती है।

रदनक (canine)--

फाड़ने के दाँत,

अग्रचवर्णक (premolar) और चवर्णक (molar) --

चबाने के दाँत।

2.ग्रसनालिका

ग्रासनाल या ग्रासनली (ईसॉफगस) लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी पेशीय नली होती है जो मुख के पीछे गलकोश से आरंभ होती है, सीने से थोरेसिक डायफ़्राम से गुज़रती है और उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है। ग्रासनली, ग्रसनी से जुड़ी तथा नीचे आमाशय में खुलने वाली नली होती है। इसी नलिका से होकर भोजन आमाशय में पहुंच जाता है।ग्रासनली की दीवार महीन मांसपेशियों की दो परतों की बनी होती है जो ग्रासनली से बाहर तक एक सतत परत बनाती हैं और लंबे समय तक धीरे-धीरे संकुचित होती हैं। इन मांसपेशियों की आंतरिक परत नीचे जाते छल्लों के रूप में घुमावदार मार्ग में होती है, जबकि बाहरी परत लंबवत होती है। ग्रासनली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं जो निगलने के दौरान के ऊपर से बंद हो जाता है जिससे भोजन श्वासनली में प्रवेश न कर सके। चबाया गया भोजन इन्हीं पेशियों के क्रमाकुंचन के द्वारा ग्रासनली से होकर उदर तक धकेल दिया जाता है। ग्रासनली से भोजन को गुज़रने में केवल सात सेकंड लगते हैं और इस दौरान पाचन क्रिया नहीं होती।3.आमाशय

आमाशय ग्रसनाली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। यह उदारगुहा के बाएं ऊपरी भाग में मौजूद होता है।दो अवरोधिनियां आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट रखती हैं। वे हैं नली को ऊपर विभाजित करती हुई ग्रसनालीय अवरोधिनीऔर छोटी आंत से आमाशय को विभाजित करती हुई जठहरनिर्गमी अवरोधिनी।

यह एक लचीला अंग है। यह सामान्य रूप से 1 लीटर आहार धारित करने के लिए विस्फारित होता है, लेकिन यह 2-3 लीटर तक धारित कर सकता है (जबकि नवजात शिशु केवल 300ml रोकने में सक्षम है)।

चबाया हुआ आहार ग्रसनालीय अवरोधिनी के माध्यम से ग्रसनली से आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय पेप्सिन जैसे प्रोटीन-पाचक एन्ज़ाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है, जो बैक्टीरिया को मारते या रोकते हैं और एंजाइमो को काम करने के लिए अम्लीय pHउपलब्ध कराते हैं। आमाशय की दीवार की मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन का मंथन किया जाता है।आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन धीरे-धीरे जठहरनिर्गमी संकोची के माध्यम से गुजरता है और ग्रहणी में पहुंचता है, जहां पोषक तत्वों की निकासी शुरू होती है। मात्रा और आहार-सामग्री के आधार पर, आमाशय भोजन को 40 मिनट से लेकर कुछ घंटों के बीच अम्लान्न के रूप में पचाता है।

4.छोटी आंत(small intestine)

क्षुद्रांत्र या छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से आरम्भ होकर व्रहदंत्र (बड़ी आंत) पर पूर्ण होती है। क्षुदान्त्र में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है।छोटी आंत की औसत लम्बाई एक वयस्क पुरूष में 6.9 मीटर (22 फीट 6 इंच) और एक वयस्क स्त्री में 7.1 मीटर (23 फीट 4 इंच) होती है। इसकी न्यूनतम लम्बाई 4.6 मीटर (15 फीट) से अधिकतम 9.8 मीटर (32 फीट) तक हो सकती है।इसका व्यास लगभग 2 से 3.5 सेमी होता है।

छोटी आंत को तीन भागों में विभक्त किया जाता है:ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र

ग्रहणी छोटी आंत्र का अगला भाग होता है जो एक अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है।

मध्यान्त्र को अंग्रेजी में जेजुनम (Jejunum) कहा जाता है। यह छोटी आंत्र (छुद्रांत्र) का मध्य भाग है जो ग्रहणी (डुओडेनम) को शेषांत्र (इलियम) से जोड़ता है। यह लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। इसमें प्लिकाई सरकुलरीज और विलाई नामक संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। पाचन के बाद सुगर, फैटी एसिड और एमिनो अम्ल यहाँ से रक्त में अवशोषित होती हैं। ग्रहणी की संकुचनशील मांशपेशियां ग्रहणी और मध्यान्त्र को अलग करती हैं।

शेषांत्र(deodinum) लगभग 2.75 मीटर लम्बी व 3.5सेमी चौडी होती है इसकी संरचना कुण्डलीनुमा होती है यह बडी आंत पर जाकर समाप्त होती है।

टिप्पणियाँ